沪上办校显担当

1937年8月13日,上海抗战开始。到11月,日本侵略军由沪宁线西上。常州沦陷前夕,私常中奉令解散。11月29日,常州沦陷。除四架测量仪器和数部古典书籍转移至武进鸣凰农村外,学校其余校具、图书、仪器、药品及体育用具,全被日军毁坏。有识之士痛心疾首。

1938年1月,伪江苏省教育厅“劝令”各县中小学复课,推行奴化教育。私常中校董周毓莘,当时担任江苏省立无锡师范学校校长。江苏省教育厅派他到上海租界筹设江南联合师范,后因经费困难没有实现。周毓莘先生目睹战区失学青年会聚上海,为了青年一代免受帝国主义奴化教育,征得校董会同意,决定将我校迁沪复课,由周毓莘兼代校长,负责筹备工作(此时原校长顾绍炎已去四川工作)。校名暂附“沪校”,并代无锡师范办理复课。

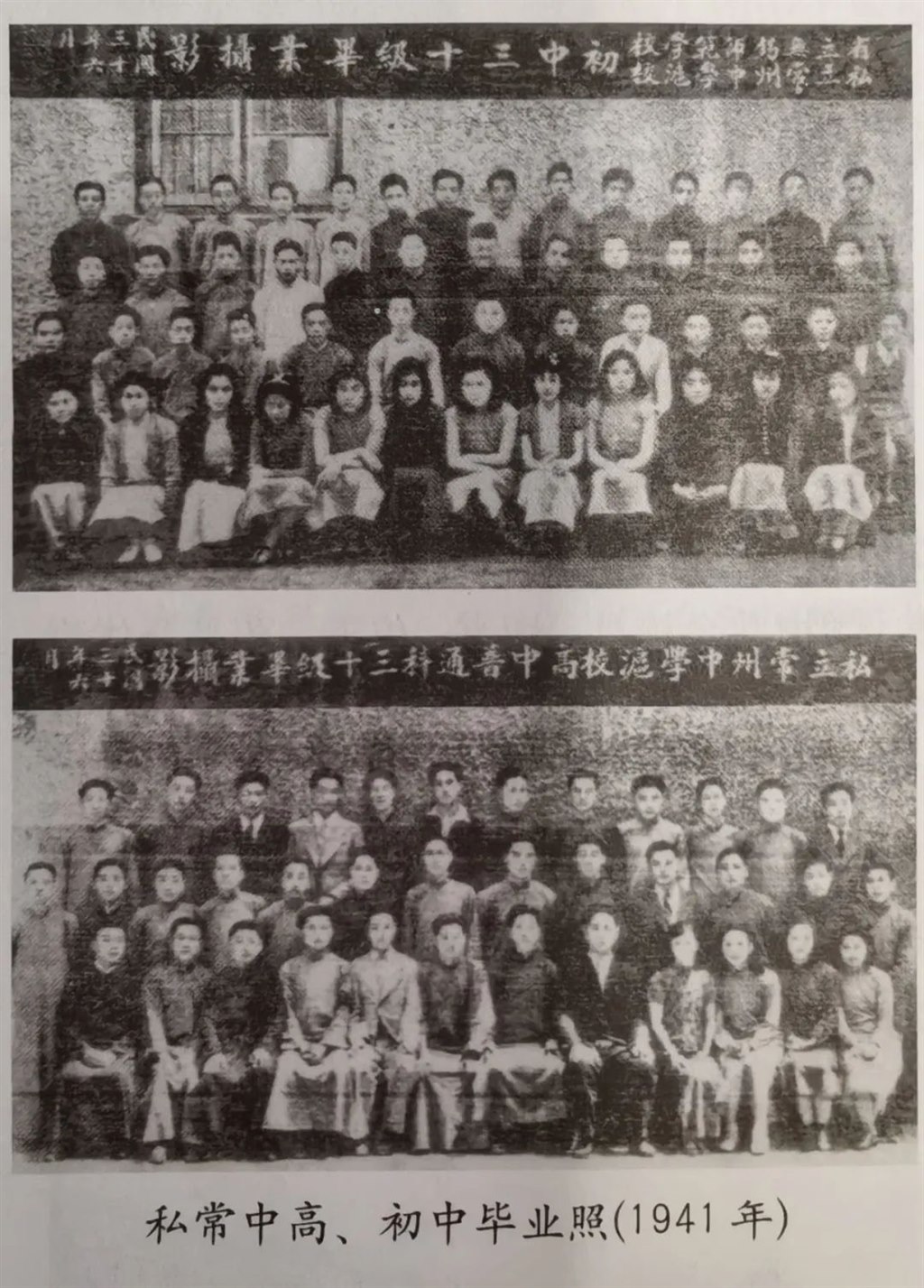

1938年6月召开筹备会议八次,接着举行两次新生入学考试,并租赁上海租界静安寺路润康村105号、107号、109号为校舍,租赁上海斜桥弄75号为宿舍,开学后实到学生627名。9月7日各年级正式上课,私常中设高、初中各三班。

1941年12月7日,日本帝国主义发动了太平洋战争。接着上海租界沦陷,我校提前放寒假。1942年2月2日开学,为了防止日寇和汪伪干扰,学校对外改称“私立文明中学”,对内文件及学生证件仍用私立常州中学及省立无锡师范沪校。

沪校教学,遵照部颁课程标准,普通科重在提高程度,确立升学基础。考试要求严格,特组考试监察委员会,严格监考。训育遵照江苏省教育厅颁布《推进在沪复校各中等学校训育实施方案》,强调对学生进行“精神训练”、“健康训练”、“生活训练”、“服务训练”,造就“有志气有作为之青年”。为丰富学生的课余生活,沪校经常举办征文比赛、演讲比赛,还延请校外名人举办讲座。为奖助家境贫寒、品学兼优的学生,学校设有“清寒奖学金”。

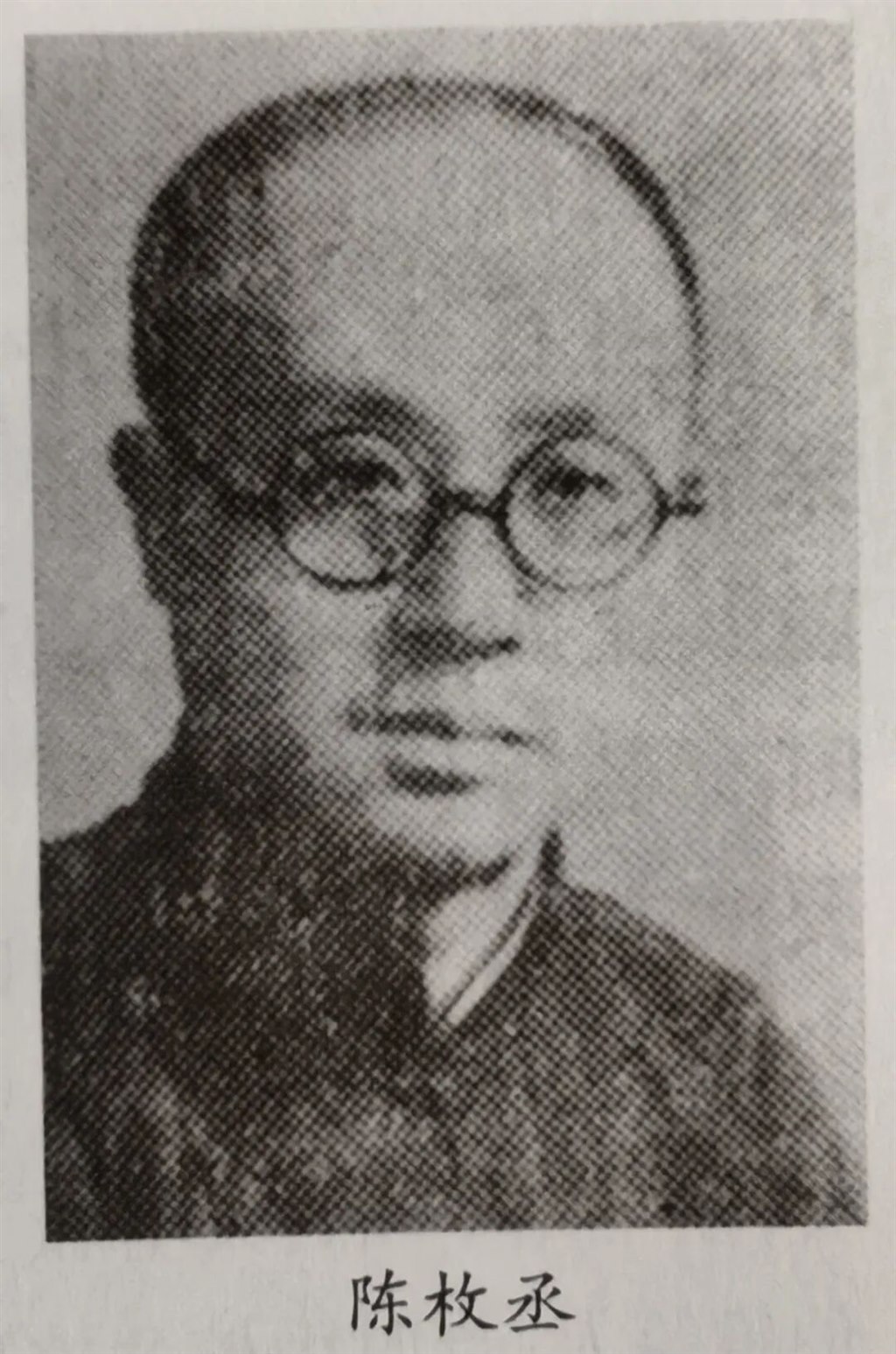

私常中沪校是我校校史上一段重要办学经历。当时日寇大举进犯,半壁河山沦陷,反动派投降空气很浓,学校师生处在“孤岛”内的繁华市区,很容易被十里洋场的花花绿绿搞得眼花缭乱,沾上坏习气。但是沪校广大师生爱国明理,关心时事。部分师生在地下党的外围组织“学协”领导下开展了各项进步活动。虽说校舍简陋(弄堂学校),校具简单,但是沪校老师牢牢把握课堂教学主阵地进行爱国主义教育,彰显了中国人的骨气。陈枚丞老师是他们中的代表。

常州沦陷后,陈枚丞来到上海,任教于私立常州中学沪校,授国文(见《常州教育志》)。教学中为帮助学生树立民族正气,遂精心选教诸如史可法《复多尔滚书》与全祖望的《梅花岭记》等文章,借以歌颂精忠报国、挽救国家危亡之痛的民族英雄,斥责变节投降的无耻败类。沪校毕业生、当代著名作家袁鹰在散文《两位常州老师》(载于1982年《钟山》第五期)中,实录了其时教学的情景:“枚丞先生以常州口音吟诵,教室内肃静无声。我们发现他镜边闪出泪光,声音颤抖。‘数天涯,依然骨肉,几家能够'的诗句,如同小锤子般地一下一下撞击到我们心上,让我们想起自己流离战乱的苦楚,也激发了对蹂躏大好河山的日本侵略者的仇恨。”

弦歌再续复校史

1945年8月,抗战胜利,私立常州中学始议回常复校。初设筹备委员会,成员为奚仲衡、张翰卿、徐敬安、孙杏春,后又增张小源、周伯雄诸人。时校舍为日军所占,尚未退去,首次筹备会议借马山埠长年药局举行,办公之处暂设于长生巷周毓莘家中。筹备诸人各捐国币五元,以充文具纸张之费。

9月底,借青果巷武进县中学办理招生,录初、高中一二年级凡八班,学子约三百五十余人。又租赁博爱路东段锡福里全宅为临时校舍,遂开学授课。11月下旬,日军始撤出我校。点检之下,八年沦陷间,校舍损毁五十八间,校具损失五千五百零二件,图书一万九千余册,理化仪器二千八百六十件,医药用品二百三十二种,满目疮痍。然全校师生同心协力,仅一日便迁回故址,复课如常。

时代校长周毓莘因居上海,不克来常,校务仍由复校筹委会主持,张翰卿任教务主任,奚仲衡掌总务,张小源司训育。1946年8月招生,复设高中土木科,将八年前藏于武进县鸣凰乡野的土木科测量仪器及数部典籍运回整饬。是年,校董事长兼代校长周毓莘辞行政职务,由自四川返常之顾绍炎重任校长。至此,历经八年抗战血火洗礼的私常中,方重归教学正轨,弦歌再续。