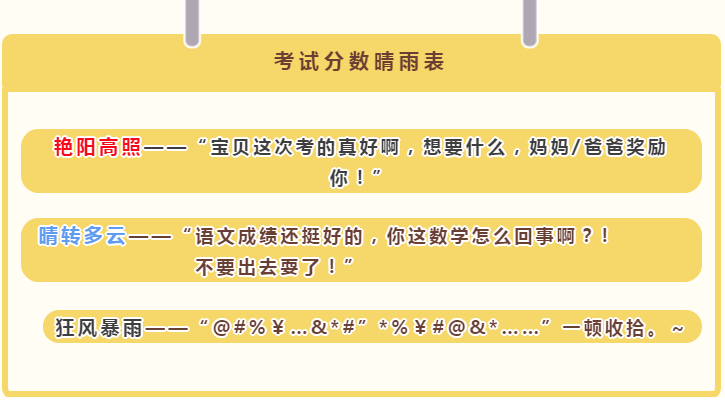

每个学生在学习生涯中都要经历无数次的考试。考试,对于应试学生而言,是对自己一段时间内学习状态的检测,而对于不亲自上场的学生家长,却也是不小的考验,不少学生说,家长看到成绩后的反应恰似“考试分数晴雨表”——

本应是“其乐融融”的家庭,却在成绩出来后,不小心成了“鸡飞狗跳”的现场。事实上,正确看待和分析考试结果,挖掘考试背后的教育价值,比执着于考试得了多少分更重要。为达到这样的目的,考试结束后,家长到底何可为,何不可为呢?

考后,家长“三不为”

1、不可语言暴力

孩子没考好,有的家长就忍不住开始数落孩子。例:怎么才考了这么点分?你平时是怎么学的?;你怎么这么笨?;你脑子开什么小差了?;都是因为你平时没有好好学习造成的结果!

考得不好,相信孩子内心也会特别内疚和难过,家长的打骂并不能解决问题,反而会让孩子产生“我很笨,我不行”的感受,孩子的自信心会越来越差。尤其是对于性格相对内向,甚至有些敏感的孩子来说,父母对于成绩的要求,只会让他们更加自责,对于接下来的学习不利。

好的学习状态一定是一个自信的状态。此时,家长要收起责骂,给孩子更多安慰和鼓励,温柔而坚定地站在孩子身边陪他们一起面对,希望他们下一次可以突破自己,

2、不可盲目比较

当我们拿别人的孩子和自己的孩子比较时,常常是为了我们自己的面子。有的家长觉得孩子考得好,自己就有面子,孩子考得不好,就没面子。例:你看人李某某次次考第一,我怎么这么倒霉生了你这么个孩子?;你看某某怎么就每回比你考的分数高呢?

考试首要的功能用一个词来概括,那就是“诊断”,是对孩子之前学习状态的检验。在看到孩子的试卷后,比起家长的连番追问,其实更好的做法是引导孩子自我总结,自我分析。让孩子自己说说哪些题是答得不错的,在平时的学习中哪些方面(上课听讲效率、作业完成效率、改错情况、时间的合理安排等)做得好,孩子觉得有问题的地方,反映出平时哪个学习环节出现问题了,在接下来的学习中,能找到几种方法来解决或者改善。

3、不可情感绑架

相比起批评和指责,更让孩子难以接受的,是“父母的失望”,考试是孩子给自己的答卷,本就很累的他们不该再套上家长情绪的枷锁。例:你对得起我们吗?我们天天辛苦工作挣钱,还不全是为了你!

家长要做的,是想办法化解孩子的负面情绪,而不是充当负面情绪叠加的推手。

考后,家长“三可为”

1、关注自己的反应

当孩子考得好的时候,家长高兴是正常的,可以喜悦但不要过于夸张,让孩子误以为只有好成绩才是最重要的。当孩子考得不好的时候,家长有不开心的情绪是正常的,可以有情绪但要做好及时的自我消化,尽快平复情绪,不要让孩子觉得父母只爱成绩好的自己。

2、关注孩子的反应

当一贯很好的成绩突然下跌时,或者当理想现实落差巨大时,家长有时候难免会以失当的方式对待孩子,突出了“问题”,弱化了“人”,只看到了毛病,却忽视了孩子的感受。

家长可以留意孩子的反应,观察孩子的表现和变化,和孩子并肩做出努力的姿态。真实坦诚地彼此面对和沟通,关心孩子自身的感受,情理结合,一起共谋改进的策略。

3、理性开展沟通交流

家是讲“情”的地方,是心灵的港湾。和谐、融洽的亲子关系是有效引导孩子的重要保证,家长要用淡定平和的心态坦然面对孩子、接纳孩子,与孩子一起进行分析探讨,共同成长。

1) 与孩子分析学习内容:看看阶段性学习中哪些知识点存在盲区,找出所有科目中的知识盲点后,运用思维导图把阶段性知识点大致的框架结构记录下来,把考试中错误的知识点标注出来,以便后续查找和复习。

2) 与孩子分析影响因素:影响孩子成绩的因素有多方面,无论考的如何,家长都可以和孩子一起分析,哪些方面给自己带来了较好的影响,哪些方面带来了巨大的干扰,分析过程要做到心平静气。家长要自我分析是否过分干预孩子,是否过于攀比,是否对孩子要求过高,是否家庭方面给孩子带来干扰等。

3) 与孩子分析日后方向,一起制定新的目标:要指导孩子学习方法,用赏识促进孩子主动学习,注重孩子的学习心态和习惯养成。

十年树木,百年树人,家长要有长远的眼光,保护孩子的学习动力,帮助他们培养学习能力、树立良好的自我认知,不为了一时的成绩,而挫伤孩子的自信心,给孩子的成长一些时间和空间!