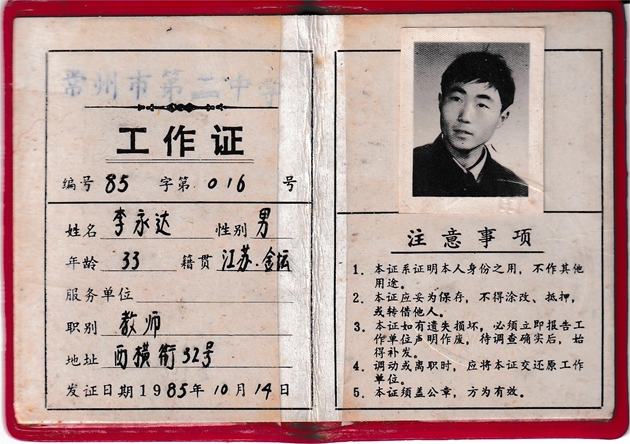

光阴荏苒,岁月如梭,离开二中有20多年了。明年,二中将迎来百年华诞,曾经的二中人为此感到兴奋且自豪。我家三代与二中有缘:任教数学的父亲李骏源曾长期在二中工作,女儿李晶曾在二中从初一到高三读书6年,我1985年从23中学调二中(图1),2001年调民盟市委工作,在二中工作的17年中,经千年府学底蕴之浸染,受传统名校文化所熏陶,留下了教师生涯难忘的成长历程。回首往事,五色缤纷,这里说两件印象较深之事。

一、二中的文科

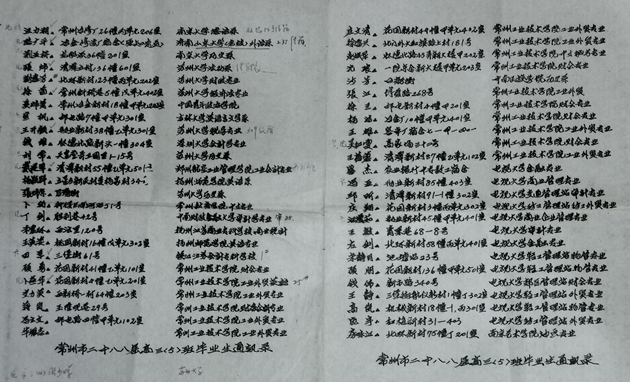

上世纪80年代中期,高校的新生录取尚未规模化扩招,高考本科率还处于千军万马过独木桥的局面,像二中的高三毕业班,本科录取率常在个位数。如何破局?在校领导的决策下,从中层到各教研组群策群力,二中在当时的竞争环境中,走出了一条高中教学的特色之路——文理并举,优化文科。我到二中后,经过初一、初二及跨头高中地理课教学的两年后,幸运地进入了88届高三(5)文科班的教师团队,该团队高考科目的任课老师为:语文董小勋(班主任)、数学周国林、英语姜新中国成立、政治唐益安、历史刘中元、地理本人(图2)。在班主任的综合协调下,6位老师各尽所长,科学施教,诲人不倦,和谐相处,以提高课堂45分钟效率为主旋律,师生的教与学密切配合,在1988年的高考中发挥出色,全本50名同学全部考上大学,其中进入本科线达创纪录的18名,本科录取率为全市第一!那年高考录取工作结束后,历史老师刘中元用隽秀的硬笔书法,书写了一幅A3大小的包括就读高校内容的全班同学通讯录,印刷后师生人手一份(图3)。此战,打响了二中文科特色的第一炮。

(二中工作证)

(88届高三5班毕业20周年师生合影)

(88届高三5班全体毕业生通讯录)

二、二中的集邮

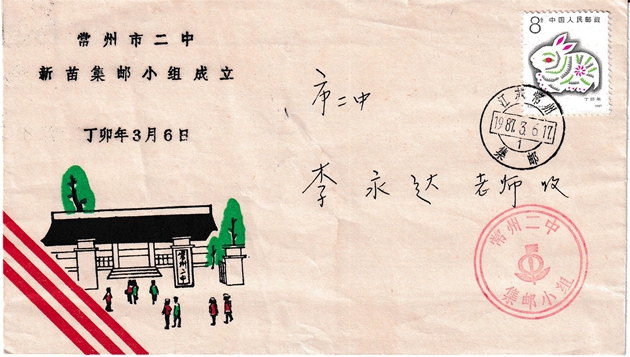

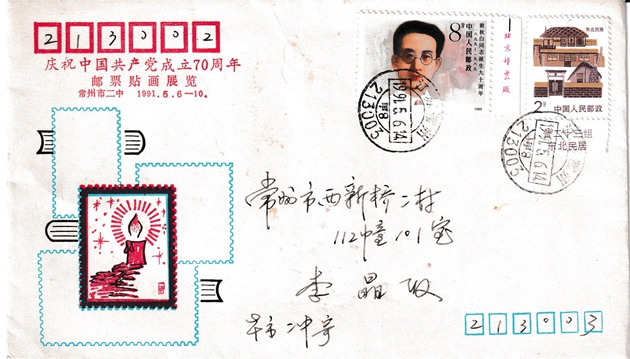

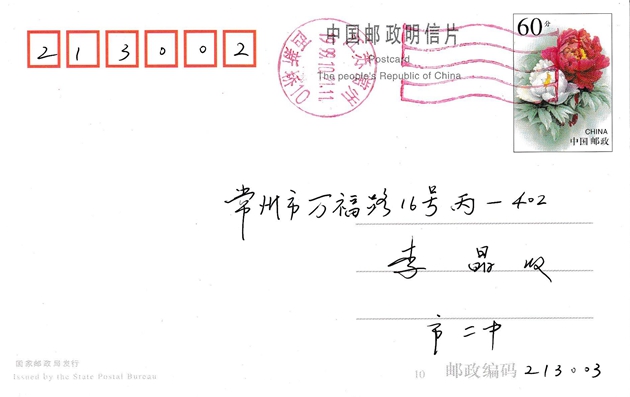

集邮是一项高雅的业余文化活动,集邮有利于陶冶情操,增长知识。我喜欢集邮,将此爱好从23中带到了二中。那个年代的文化娱乐比较单调,手机也没有大众化,集邮就是一种不错的选择。1986年5月4日,成立了由教工集邮爱好者组成的“常州市二中集邮小组”(图4)。1987年3月6日,成立了由学生集邮爱好者组成的“常州市二中新苗集邮小组”(图5)。师生集邮组织的成立,集邮活动的开展,为校园文化增添了多样化的内涵。1991年5月,为庆祝中国共产党成立70周年,集邮小组联合市教工集邮分会在学校举办了“邮票贴画展览”(图6)。1999年,为配合75周年校庆活动,集邮小组专门设计了一枚典雅的纪念校庆的邮资明信片(图6、图7),经过学校向市邮政部门申请发行后,在广大师生和社会上引起了很好地反响。常州市二中集邮小组“36岁”了,现在仍然“健在”,目前有40多名成员,我仍然负责每年为学校的集邮小组的教工预定新邮,购买邮票,然后交由在职的邱一兵老师和退休的辛寿琪老师分工发放。集邮可以充实人生并给人以快乐,愿集邮继续为二中人带来充实感和快乐感!

(常州市二中集邮小组成立纪念封)

(常州市二中新苗集邮小组成立纪念封)

(庆祝中国共产党成立70周年邮票贴画展览纪念封)

(常州市二中建校75周年明信片背面图)

(常州市二中建校75周年明信片正面图)

【附】本人情况介绍

李永达,1981-1985年在常州市第23中学任教。1985-2001年在常州市二中工作,历任地理教研组长、教导处副主任、工会主席。获“常州市政府记大功”“常州市地理学科带头人”“常州市中青年教师基本功竞赛标兵奖”“常州市教师华英奖”等荣誉,1998年代表常州赴京出席“中国教育工会第五届全国代表大会”。2001年调民盟常州市委任专职副主委兼秘书长,2007年调常州市政协,先后任副秘书长、调研员。