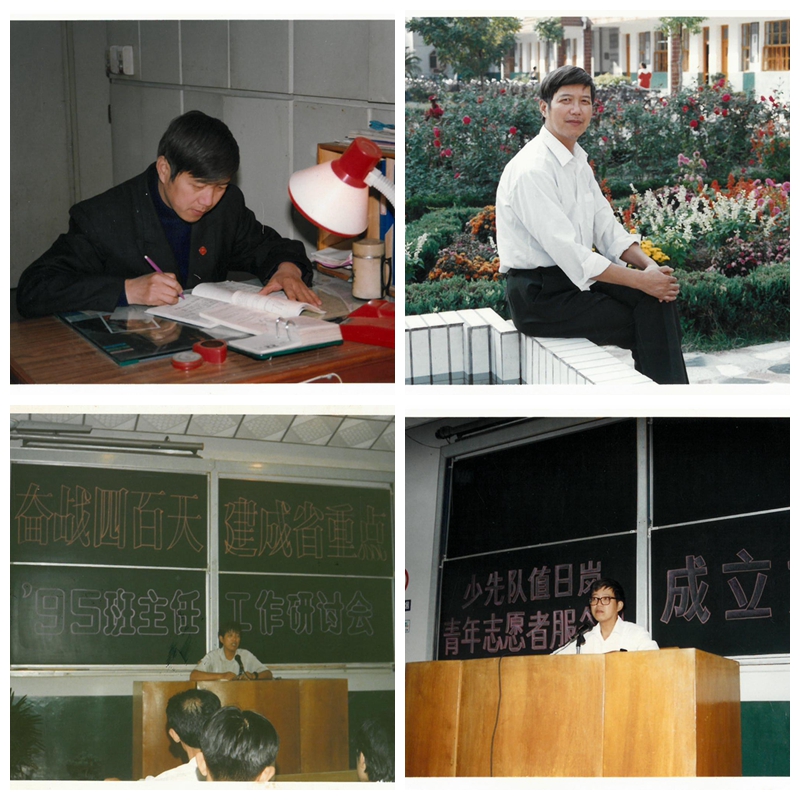

叶剑铭老师:1981--1997年执教于常州市第二中学,先后担任过二中数学教师、教导处副主任、副校长。

缘来缘去,人生几何

我的哥哥和姐姐都是常州二中毕业的,特别是我的哥哥叶剑凯,1964届高中毕业生,当年的班主任是后来二中的校长唐益安先生。那一年我哥哥所在的班级高考成绩也很辉煌,班级里许多学生考入名牌大学,也就是现在的985高校。

我哥哥叶剑凯那一年考入清华大学当时最好的系——工程物理系,毕业后分配到为我国两弹做出卓越贡献的核工业企业821厂工作,从事核反应堆方面的研究。我的哥哥一生热爱他的工作,这与二中唐益安老师对他的人生观、价值观影响有关。

从哥哥姐姐的求学经历中,我对二中生发出深深的好感。大学毕业后,我经历了一段建设兵团的历练,终于有机会调到心怡的常州二中工作。从1981年到1997年,整整十六年时间,人生最美好的年富力强的时段,我是在二中渡过的。后来我调到三中、五中继续从事教育工作,但二中情结,始终难以放下。

青春作伴,白日放歌

八十年代初的二中,对于老二中人来说是一段艰难的记忆。五年一贯制时期的二中,曾经书写过常州教育的神话,那时的二中,高考升学率常州第一,全省也是名列前茅。但经历了文革的劫难,学校已是千疮百孔,百废待兴。84届高考二中的理科班竟遭遇了滑铁卢,当时的理科班主任甚至为此大病一场。所以振兴二中成为迫在眉睫的事情。

汪鹤鸣担任校长后,大刀阔斧进行教育教学改革,狠抓教学质量。校领导经过研究分析常州市各个高中的生源情况,提出了“田忌赛马”的思路:重点培养文科尖子生的错位竞争。经过两年的努力,这一思路初见成效,文科班的确考取了不少优秀的文科本科生。我那个时候还只是教育界一个新兵,但也正是因为年轻,所以初生牛犊不怕虎。我想,文科好非常重要,但理科同样重要,而且国家建设对理科人才的需求量更大,录取理科院校学生也更多,学校为党育人,为国育才,文理科应该同样重视。学校提出高考理科出数量、文科出名校的思路。同时我们也研究出“文科理教”“文科理学”的方法,切实提高了高考录取率。1989届我所带的理科班考上了27个本科,其中1人录取了南大化学系,达到了当时省中市招班较好水平。二中理科走出困境,再现勃勃生机。

二中历史上一直是文理并重,并未有偏颇。我们的人文特色是基于两千多年的办学史,与文科理科并无关系。所以应该纠正一下社会上一些人对二中文强理弱的偏见。

1989届高三1班师生合影

山水一程,三生有幸

我最年富力强的十六年是在二中度过的,这些年也是我教育教学水平进步最快的阶段。我刚到二中还有点小自负,因为我在建设兵团学校时教学也小有成绩。但到二中后,我遇到一大批优秀的教师,其中最为著名的是被称为“李代数钱几何”的两位数学前辈:李骏源先生和钱汇选先生。这两位数学大拿,不仅自己教学水平高,对我们这些年轻教师颇有提点帮助。那时候二中有着非常好的学术氛围,以我所在的数学教研组为例,我们数学组老师的办公室里有一块黑板,每次组内教研活动时,都会有老师做组内讲座,在黑板上演算讲解,遇到不同的意见,大家也会争得面红耳赤,直到解决问题才作罢。这些老教师会和我们年轻老师一起备课,设计教案,帮助我们提高课堂教学质量。

还有金春生老师、杨裕前老师等,他们都是当时常州数学教学名家。可以说文革前的二中真是出大师的地方。我进入二中就象一个小和尚进入一座大庙,不断向前辈学习,踏踏实实搞好教学工作,成为我毕生的教育信条。

抚今追昔,真的感谢在二中的那些年,有幸与大师们共事,有幸学到那么多教育教学知识,也学到那么多为人处世之道。

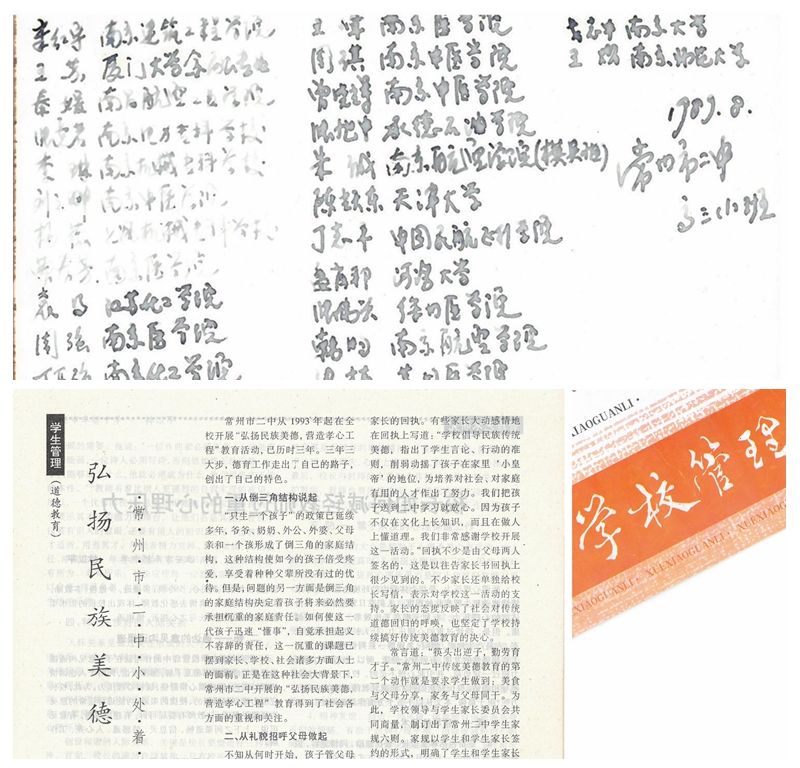

1989届高三1班考上本科的学生姓名、叶剑铭校长发表的关于二中的文章

注:本文由叶剑铭老师口述,徐蕾整理而成。

供稿:党政办公室

整理:徐蕾

审核:莫太平