在二中校史馆的一楼西侧厢房里,俞云阶自画像,深邃的目光穿透一缕青烟,注视着远方。他的油画作品跨越着历史,述说着过往的故事。今天,我们来阅读周晓明先生的《何处是家?》(引自《龙城春秋》2016年第4期)来更深入地了解俞老,了解他在中国画坛举足轻重的地位和做出的卓越贡献。

何处是家

――俞云阶的岁月印痕

周晓明

俞云阶是谁?是1937年冬天因一幅自画像一举夺魁全国美展,引来徐悲鸿狂喜追问的那位年轻后生么?

俞云阶是谁?是2015年初春被当作神像供奉在中华艺术宫,却让广大的观众深感陌生好奇的那位画坛先驱么?

俞云阶到底是谁?是徐悲鸿、颜文樑、傅抱石的高足,还是陈逸飞、陈丹青、魏景山的前辈?是古老常州画派的承继人,还是现代海派油画的开拓者?

在一堆散发着忧伤气息的资料中,我试图走进俞云阶——那一个无比遥远却又近在咫尺的身影。不知是因为历史的捉弄,还是人们的善忘,这位从常州走出、纵贯大半个世纪的油画大师却再未能走回到常州人的视野。我希望将内心对俞云阶的了解和感受形成文字,让更多的常州人重新认识和评价这位以“在人生最低谷也不放弃绘画”的常州大家。

俞云阶的家世并不显赫,1918年出生在常州一个普通商人家庭。在这座文风鼎盛的古城,有清一代五大学派的深厚底蕴给了他学识上的滋养,而常州城中那位以一介文弱之躯领导革命的瞿秋白,则给他带来过深刻的心灵震动,养成了日后不畏艰苦、率真善良、坚忍不拔的个性特质。

俞云阶前半生的艺术之路,走得平坦且迅捷。从给予他艺术启蒙的乡中老师屠叔辰,到破格录取他的苏州美专校长颜文樑,从帮助他全面树立艺术取向和风格的徐悲鸿,到慧眼识珠并把他引进到北京油训班的马克西莫夫,他的人生路上几度得到写实派大家的提携栽培。在他日后的创作生涯中,无论是艺术观念还是绘画风格,都十分注重从现实取材,画风也以朴实浑厚见长。

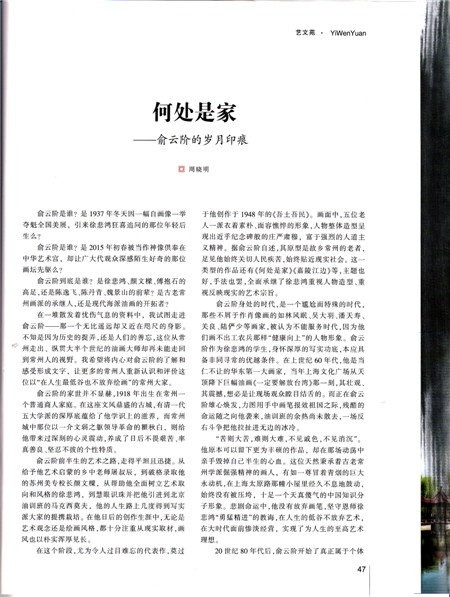

在这个阶段,尤为令人过目难忘的代表作,莫过于他创作于1948年的《吾土吾民》。画面中,五位老人一派衣着素朴、面容憔悴的形象,人物整体造型呈现出近乎纪念碑般的庄严肃穆,富于强烈的人道主义精神。据俞云阶自述,其原型是故乡常州的老者,足见他始终关切人民疾苦,始终贴近现实社会。这一类型的作品还有《何处是家》《嘉陵江边》等,主题也好,手法也罢,全面承继了徐悲鸿重视人物造型、重视反映现实的艺术宗旨。

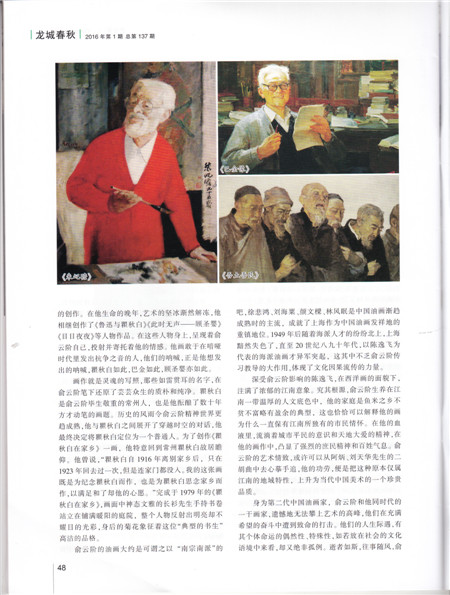

俞云阶身处的时代,是一个尴尬而特殊的时代,那些不屑于作肖像画的如林风眠、吴大羽、潘天寿、关良、陆俨少等画家,被认为不能服务时代,因为他们画不出工农兵那样“健康向上”的人物形象。俞云阶作为徐悲鸿的学生,身怀深厚的写实功底,本应具备非同寻常的优越条件。在上世纪60年代,他是当仁不让的华东第一大画家,当年上海文化广场从天顶降下巨幅油画《一定要解放台湾》那一刻,其壮观、其震撼,想必是让现场观众瞠目结舌的。而正在俞云阶雄心焕发,力图用手中画笔报效祖国之际,残酷的命运随之向他袭来,油训班的余热尚未散去,一场反右斗争把他拉扯进无边的冰冷。

“苦则大苦,难则大难,不见戚色,不见消沉”。他原本可以留下更为丰硕的作品,却在那场动荡中亲手毁掉自己半生的心血。这位天然秉承着古老常州学派倔强精神的画人,有如一尊冒着青烟的巨大永动机,在上海太原路那幢小屋里经久不息地鼓动,始终没有被压垮,十足一个天真傻气的中国知识分子形象。悲剧命运中,他没有放弃画笔,坚守恩师徐悲鸿“勇猛精进”的教诲,在人生的低谷不放弃艺术,在大时代面前惨淡经营,实现了为人生的至高艺术理想。

20世纪80年代后,俞云阶开始了真正属于个体的创作。在他生命的晚年,艺术的坚冰渐然解冻,他相继创作了《鲁迅与瞿秋白》《此时无声——顾圣婴》《日日夜夜》等人物作品。在这些人物身上,呈现着俞云阶自己,投射并寄托着他的情感。他画敢于在喑哑时代里发出抗争之音的人,他们的呐喊,正是他想发出的呐喊,瞿秋白如此,巴金如此,顾圣婴亦如此。

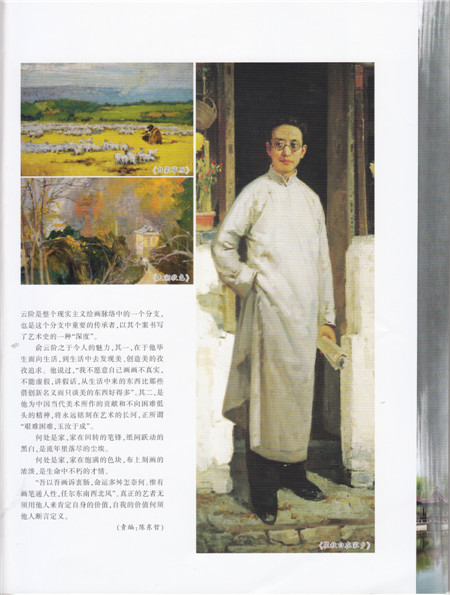

画作就是灵魂的写照,那些如雷贯耳的名字,在俞云阶笔下还原了芸芸众生的质朴和纯净。瞿秋白是俞云阶毕生敬重的常州人,也是他酝酿了数十年方才动笔的画题。历史的风雨令俞云阶精神世界更趋成熟,他与瞿秋白之间展开了穿越时空的对话,他最终决定将瞿秋白定位为一个普通人。为了创作《瞿秋白在家乡》一画,他特意回到常州瞿秋白故居瞻仰。他曾说,“瞿秋白自1916年离别家乡后,只在1923年回去过一次,但是连家门都没入。我的这张画既是为纪念瞿秋白而作,也是为瞿秋白思念家乡而作,以满足和了却他的心愿。”完成于1979年的《瞿秋白在家乡》,画面中神态文雅的长衫先生手持书卷站立在铺满暖阳的庭院,整个人物反射出明亮却不耀目的光彩,身后的菊花象征着这位“典型的书生”高洁的品格。

俞云阶的油画大约是可谓之以“南宗南派”的吧,徐悲鸿、刘海粟、颜文樑、林风眠是中国油画渐趋成熟时的主流,成就了上海作为中国油画发祥地的重镇地位。1949年后随着海派人才的纷纷北上,上海黯然失色了,直至20世纪八九十年代,以陈逸飞为代表的海派油画才异军突起,这其中不乏俞云阶传习教导的大作用,体现了文化因果流传的力量。

深受俞云阶形响的陈逸飞,在西洋画的面貌下,注满了浓郁的江南意象。究其根源,俞云阶生养在江南一带温厚的人文底色中,他的家庭是鱼米之乡不贫不富略有盈余的典型,这也恰恰可以解释他的画为什么一直保有江南所独有的市民情怀。在他的血液里,流淌着城市平民的意识和天地大爱的精神,在他的画作中,凸显了强烈的庶民精神和百姓气息。俞云阶的艺术情致,或许可以从阿炳、刘天华先生的二胡曲中去心摹手追,他的功劳,便是把这种原本仅属江南的地域特性,上升为当代中国美术的一个珍贵品质。

身为第二代中国油画家,俞云阶和他同时代的一干画家,遗憾地无法攀上艺术的高峰,他们在充满希望的奋斗中遭到致命的打击。他们的人生际遇,有其个体命运的偶然性、特殊性,如若放在社会的文化语境中来看,却又绝非孤例。逝者如斯,往事随风,俞云阶是整个现实主义绘画脉络中的一个分支,也是这个分支中重要的传承者,以其个案书写了艺术史的一种“深度”。

俞云阶之于今人的魅力,其一,在于他毕生面向生活,到生活中去发现美、创造美的孜孜追求。他说过,“我不愿意自己画画不真实,不能虚假,讲假话,从生活中来的东西比那些借创新名义而只谈美的东西好得多”。其二,是他为中国当代美术所作的贡献和不向困难低头的精神,将永远铭刻在艺术的长河,正所谓“艰难困难,玉汝于成”。

何处是家,家在回转的笔锋,纸间跃动的黑白,是流年里落尽的尘埃。

何处是家,家在饱满的色块,布上刻画的浓淡,是生命中不朽的才情。

“吾以吾画诉衷肠,命运多舛怎奈何。惟有画笔通人性,任尔东南西北风”。真正的艺者无须用他人来肯定自身的价值,自我的价值何须他人断言定义。