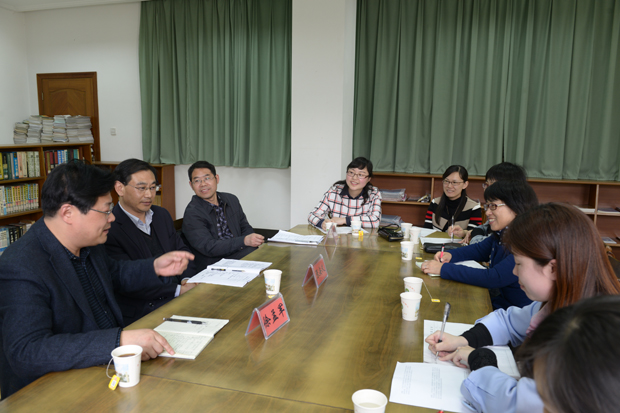

4月20日,第二批江苏人民教育家培养对象工作会议在我校举行,下午的听课环节专家们观摩了我校三节研讨课,语文、政治、化学教研组全体成员参与了课后的评课活动,收获颇丰。

现代文阅读——高考语文的“硬骨头”

二中语文教研组张淼一老师以一节现代文阅读指导课——《安娜之死》向语文学科教育专家展示汇报。他们是江苏省人民教育家培养对象的张金保老师、董旭午老师、李凤老师和徐立刚老师。

张金保老师高度肯定了张淼一老师“啃硬骨头”的勇气。因为现代文阅读和作文历来是高考语文的重点和难点。他指出当前现代文阅读教学的两大障碍,即学生读不懂和答不全的问题。原因可能有以下几种:1.江苏省近几年来的高考现代文选材与学生的生活距离较远,导致某种程度的“陌生化阅读”;2.学生没能形成正确的阅读思考思路。较为科学合理的思考思路应该是从整体到局部再回到整体;3.阅读习惯、阅读方法没能形成规范,“不动笔墨不读书”的习惯尚未养成;4.角度意识较为淡薄。可能的一种训练方法是可以将学生答题情况进行整理、统计、归类,分析学生答题思维出现哪些问题,从而使答题训练更有针对性和有效性。

董旭午老师以风趣幽默的言谈方式,立足于“生活化语文”的专业角度提出了独具个性的现代文阅读教学指导。董老师主要从背景文化、细读深研、答题角度、技法指导等方面进行详尽地分析。在背景文化上,他强调当前语文教育教学存在着严重的弊病,即留给学生阅读的时间过少。没有一定阅历的人怎么能读懂名家名作,就如同一个0.8米的侏儒要怎么与1.8米的巨人进行对话。教师在背景文化上需要花大量的心思给足养分,从文学艺术、文本内涵、思想点拨等角度进行辅导,开展一些辅导性的阅读讲座,提供整体一致性的作家作品背景资料,给学生适当的点化,有效提高学生的阅读鉴赏和思辨能力。在细读深研上,董老师提出“悟生活中的语文”这一理念,强调要将语文当日子过,利用生活中的语文,“真刀真枪”地训练学生的思维能力。对于一篇文本,教师不应该把结论直接亮出来,而是指导学生从文本中寻找细节,对阅读能力如提炼概括能力的训练,不断规范,缩减范围,确保绝大多数同学都能过关。在答题角度上,董老师强调“三大维度,七个角度”,文本无非三大维度,作者、作品、读者,作品又可细分为五个角度:主题、内容、结构、语言、写法,董老师就《安娜之死》作针对性分析,效果显著。在技法指导上,董老师反对使用抽象深奥的术语。尽量使用浅易通俗的语言解释相关术语,力求返朴归真,调动学生的生活经验,只有“易懂的东西才越生活”。

李凤老师从文本意识、区间意识、整体意识肯定张淼一老师的课堂,同时也指出在关注文本的同时,也不能割裂文本背景。徐立刚老师强调主体意识、文本意识及方法意识,并提出建议:能否将答题方法与策略的总结归纳交给学生来完成。

《文化生活》——政治课的“天地人”原则

居文丽老师在高二(10)班开设了一节《文化生活》的政治研讨课。徐州一中张安义副校长、宜兴一中徐孟军副校长、泗阳致远中学韩广军副校长莅临指导,全组老师积极参与了听课评课和研讨活动。首先,居老师介绍了她的教学理念和本节课的设计思路,她指出政治课教学要秉着“天地人”的原则:“天”指立意高远,情感态度价值观的指引;“地”指接地气,知识生活化;“人”指目中有学生,与学生平等对话。

三位专家对居老师的课给予了充分的肯定和较高的评价,他们一致认为这节“文化在继承中发展”的课散发着十分浓厚的“文化味”,建构宏大,思路清晰,从我国古老的丝绸之路导入到我国提出的“一带一路”构想,从而分析文化的继承和发展;接着从学生熟悉的常州传统文化入手,通过小组合作的形式探究常州传统文化的发展现状和影响文化发展的因素,其中结合了我校千年府学的文化传承,引导学生为文化传承做出自身的努力。整节课内容丰富,形式多样,环环相扣,文化气息浓郁,是一堂“接地气”的好课。同时,三位专家也提出了一些宝贵的建议:如:可以从哲学层面对文化的继承和发展的关系进行剖析,从而达到知识在各模块中的渗透;对教学情境的创设和活动的设计还可以再进一步挖掘,围绕一个核心主题进行分步骤地创设情境,进行优质的活动设计,最终达到情感态度价值观的提升。

在接下来的研讨中,张珩老师从“理念引领、情感渗透、方法跟进、科研攻关”四个方面汇报了我校政治组的整体教学情况,然后全组老师就教学中遇到的一些困惑请专家指点迷津。例如:目前中学课程改革的一个重大趋势是要以学科知识结构为核心的传统课程标准体系,向以个人发展和终身学习为主体的核心素养模型转化,那么什么叫核心素养?高中生的核心素养指的是哪些方面?如何通过中学政治的教学,培养高中生的核心素养?此外,就关于高考的时政考查和主观题的阅卷方式、高一高二的政治课堂如何有效开展等问题,全组老师和专家进行了面对面的交流。

《化学反应速率》——常态课就是不作秀

来自扬州大学的吴星教授和南通中学的陆军分别对蒋晓明老师的《化学反应速率》这节课进行了点评。本次活动,房宏名师工作室的成员也积极参与,讨论积极热烈,与会的老师都觉得受益匪浅。

吴星教授指出,常态课就是不作秀,在正常教学背景下的课堂,它基于教师对学生的认知和理解,建立在老师对学科的深刻认识上。蒋老师本节常态课能精心准备,整节课能按照学生的认知需求不断调整课堂结构,这是难能可贵的。两位专家都指出,教师要力求每节课都成为精致的课堂,在每节课上以知识为载体体现化学学科的观念和思想,培养学生在陌生的情境中解决问题的能力。

各个会场的研讨氛围都十分浓厚,专家讲得尽兴,教师听得专注。相信在场的所有老师都获益匪浅,在日后的教育教学中,更有意识更自觉地展开教学实践。(文/陈妤 张珩 翁俐瑶)